BTC/HKD+0.03%

BTC/HKD+0.03% ETH/HKD+0.24%

ETH/HKD+0.24% LTC/HKD+0%

LTC/HKD+0% ADA/HKD+2.08%

ADA/HKD+2.08% SOL/HKD+0.76%

SOL/HKD+0.76% XRP/HKD+0.09%

XRP/HKD+0.09%

相信有一天,你會對自己的媽媽,或者自己最愛的孩子,對你說出這樣的話嗎——

“媽媽,我要拿刀砍掉你的頭,把你抱起來從100層樓上扔下去,把你骨頭折斷喂狗……”

作者凌阿斯經常被兒子的這些花式死法所威脅,只因為她的孩子患上了一種疾病,智商超群,天賦異稟。

但這種病的代價,是無法控制自己的情緒,對最愛他的人反而拳腳相加。

2021年,我被迫報名了拳擊課。

原本要學個一招半式,可教練并不想教我,他說招數都是一體的,哪有你這樣只學防御的?

“可我只是為了自衛,最多小小防守反擊一下,讓對方知難而退。”

看我堅持,教練終于演示了兩招交叉防守的動作。我琢磨著這些動作,對付一個7歲的孩子應該綽綽有余了吧。可老胳膊老腿,沒什么天賦,幾個回合學下來,我汗水涔涔。

但我必須得學會,因為指不定哪天,兒子又會對我揮起拳頭。

我看著身上還沒褪去的淤青,想起兒子那天兇狠的眼神,他念叨著要怎么對我打打殺殺,心里泛起一陣難過。誰能相信呢,一個每天24小時陪護的兒子,卻在想著怎么“殺死”我。此時此刻,凌晨3點。兒子在我身旁,被照顧著睡下了,呼吸聲很有韻律。

我也只能趁著這段時間,敲下一行行文字,記錄發生在我和他身上的故事。

我是一名在北京的全職媽媽,長得不算多驚艷,也沒有多難看,和千千萬萬家庭主婦一樣,在油膩膩的鍋沿上,把手指磨損至粗糙。此外,我只有一個特殊身份——陪讀媽媽。

我天天陪著一年級的兒子小先,踏進那所皇城根下的小學,坐在四十個孩子中間,和他們一起上課放學。

我要陪讀,是因為兒子去年剛上小學就確診了多動癥。他最慣常的舉動,是上課時突然就沖出教室。

有次他因為爬窗戶被老師抓到,送到校長辦公室。校長管教他,他口出狂言:“你說你是校長,你就是校長啊,我還是管宇宙的呢!”

他爸爸在外地工作,一周只能回來一兩次。于是上學、去醫院、在家里,我只能一個人對兒子貼身陪護,嚴防死守,跟袋鼠媽媽一樣。

但那時我還不至于絕望。

我居然以為,兒子真的只是多動癥而已。

陪讀幾個月后,我隱約感覺到,小先與一般孩子不同。那些好動只是表面現象,他更像獨居在自己星球里的特殊人類,與外界不能互通。

他對于某一類題材有著超乎尋常的興趣,五六歲時收集汽車,家里大大小小的汽車有一百多輛;六七歲時轉而癡迷恐龍,十幾個圖畫本上全部是大大小小的恐龍,折紙是恐龍,捏彩泥也是,所說所想都是恐龍,好像中了邪。

小先的畫作《恐龍》

而這種執著,他也延續到了其他地方。

比如他不能容忍充電器插在電源上,于是天天忙著給拔線,我的手機拿起來時總是黑屏的。

他會把電腦鍵盤按鍵摳下來,看看后面有什么;如果有張紙巾在他手上,他一定會撕成碎渣。但那些真正需要他關心,就在眼皮底下的東西,他又視而不見——房間永遠亂七八糟,跟垃圾場一樣,他也不會動彈。

我理解不了他的世界,同樣,他也融入不了別人的世界。

英語老師說比一比誰坐姿標準,如果誰一直坐不好,就出去。小先聽到就立馬站起來,走出教室。我追出去,只見他坐在樓梯上發呆,還特無辜:“老師讓我出來的啊,我就是不能好好坐著嘛。”

小先就像那種機械的翻譯軟件,只會理解字面意思,讀不懂常人交際之間再明顯不過的潛臺詞。

我越來越疑惑,他這些情況,并不是多動癥的典型表現。他的肢體也難以協調,體育課練跳繩,小先跳得不多,動作怪怪的,看著就格外費勁。

我擔心是不是別的方面出了什么問題。那天,我在一本書上看到,多動癥孩子常常有共患阿斯伯格綜合征的情況,我又找來專業書籍,一條條特征比對:

肢體運動不協調。是小先。

人際交往很困難。是小先。

語言交流理解困難。是小先。

行為模式刻板化,興趣愛好很局限。還是小先。

這種病癥,屬于“孤獨癥”譜系里的一種,和孤獨癥一樣,他們缺乏解讀表情、手勢、社交情景的能力,所以很難與人交流、產生共鳴。不同的是,雖然都被困在自己的世界里,但阿斯伯格綜合征的患者智力沒有被影響,甚至有個例的智商是超高的。

北京:加快北京人工智能公共算力中心、北京數字經濟算力中心等項目建設:金色財經報道,5月30日,北京市政府辦公廳正式發布《北京市促進通用人工智能創新發展的若干措施》。其中提出,提升算力資源統籌供給能力。實施算力伙伴計劃,與云廠商加強合作,提供多元化優質普惠算力。加快北京人工智能公共算力中心、北京數字經濟算力中心等項目建設,形成規模化先進算力供給能力。實現異構算力環境統一管理、統一運營,提高環京地區算力一體化調度能力。[2023/5/30 11:48:20]

所以也有人說,患上這種病的,可能成為孤傲的天才,也可能會是沒有半點同情心的犯罪分子。

而所有資料最后都會告訴我,阿斯伯格綜合征,不可預防,不可治愈。

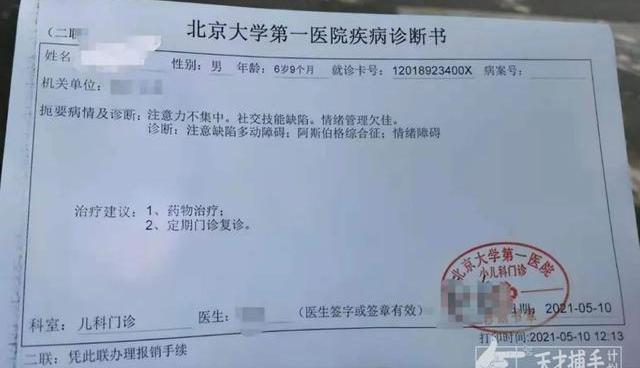

我40歲生日那天,小先被確診了。

聽說北京大學第一醫院可以診斷阿斯伯格綜合征,我咬牙掛了500元的特需號。和多動癥確診不同,阿斯伯格綜合征的診斷不是通過做量表,而是以醫生向家長問診的形式來診斷。

醫生要單獨問我一個多小時的問題,小先又沒人照看,我只能扔給他一個手機,再拜托護士照看一下。

等報告出來時,醫生非常肯定地告訴我,小先就是阿斯伯格綜合征。

小先被確診為阿斯伯格綜合征

從醫院出來,陽光刺眼,天空格外藍,就像小先出生的那一天。我看著身邊走過一個個年輕的媽媽,懷里抱著小寶寶,有一種時光倒流的恍惚。

想起那個時候的小先,也是這樣乖巧呆萌、惹人憐愛,如果能做些什么彌補,讓孩子回到最初那個無病無災的樣子,任何代價我都愿意。

可當我帶小先踏上治愈之路時才發現,這個代價我可能承受不了。

對于小先這樣一個多動癥&阿斯伯格綜合征&社交障礙的孩子,時間、精力、金錢就像扔進無底洞里,前赴后繼地砸下去,一點水花也濺不起來。

經濟上的壓力與日俱增,多動癥兒童的藥物治療和行為治療是一線療法,但沒有一種療法是立竿見影的,藥物的療程動輒要1-2年,醫保只能解決一部分問題。

多動癥的權威專家就那么幾個,搶醫院的號源比中百萬大獎還難。相當一部分費用,少則幾百,多則幾千,都“孝敬”了黃牛。

我們的家庭結構是典型的4-2-1家庭,上有四個70多歲的老人,遠在千里之外,都是藥罐子,吃藥跟吃飯一樣勤。很難想象,如果父母那邊萬一出什么狀況,誰來照應,日子過得容不得一點馬失前蹄。

我們也試過各種療法去改善小先的癥狀。

找過心理醫生,每次過去咨詢一個小時,主要是和我們父母聊,至于小先,就是在一旁玩沙盤游戲。平平無奇的沙灘上,被他建起城堡,種上大樹、花花草草。

小先倒是開心了,可錢就像流沙一樣,一次大幾百,而心理疏導這事兒,療程起碼要在半年以上。

后來,我們又去過醫生推薦的一家運動康復訓練機構,一個江湖氣很濃的老師接待了我們,各種天花亂墜,知名醫院推薦,科研項目背書,證書獎項在側,弄得我們無所適從。

他言之鑿鑿,上完初期的100節課,就會有肉眼可見的效果。如果再上一個冬訓營,等開學小先就能獨立上課,不用我陪讀了。

大概人在最無助的時候,都是盲目的吧,我們一咬牙,先花2萬塊錢報了100節訓練課。

課很快上完了,感覺小先運動能力有點提高,但制約多動癥方面效果似有似無,并沒有之前宣傳的那么神奇,只得作罷。

現在,小先還上著一個行為矯治的兒童訓練課,我們稱作“恐龍學校”。每次去上這個課,小先都喜不自勝,逢周末上課,周中就開始念叨。但老師說,這種也要長期堅持,形成肌肉記憶一樣,孩子才能真正得到改善。

這一“長期”,就是好幾萬銀子。

腦電反饋訓練算是公立醫院開展的項目,相對實惠一點,不到一萬,做40次。我每周陪他去醫院做3次,才做了不到一半,效果是沒見到什么。聽醫院里做過的寶媽說,他們是做了100次,才有效果。

藥物已經服用了好幾個月,正作用沒有什么太明顯的體現,副作用倒是立竿見影,常常頭痛、腹痛,嘔吐,小先每天吃的四五種藥里,還得加上治療這些副作用的藥。

看著兒子每天難受得不行,我也會動搖,藥物要不要繼續吃下去。

有時能和小先爸爸商量,有時情愿不跟他溝通,家里有一個人搭進去,就夠了。再者說,這個世界上也沒有百分之百的感同身受,即便是我說得太透徹,相信也沒有換成爸爸陪讀一星期,感受來得真切。

我寧愿先一個人承受。

北京市長陳吉寧:加快金融科技與專業服務創新示范區建設,推進數字貨幣試點應用:1月24日消息,北京市市長陳吉寧在市第十五屆人民代表大會第四次會議政府工作報告中明確提出,今年北京市將加快金融科技與專業服務創新示范區建設,推進數字貨幣試點應用。(北京日報)[2021/1/24 13:19:33]

小先的病情一天得不到控制,我的陪讀生涯就不可能結束。

只是別的孩子能像小大人一樣,聽從老師指令,一板一眼地回答問題,小先只會在地上爬來爬去,一邊爬一邊做鬼臉,傻傻得讓人害怕。

作為媽媽,我能包容他的這些怪癖和暴躁,可他的小同學并不能理解。

上課畫畫時,他筆下的恐龍長相高度一致,一段身軀上長出三個頭,還在上面用拼音+正確漢字+錯別字結合的特有方式,標注了恐龍的名稱和戰斗力。

小先筆下可怕的三頭恐龍

他一邊畫,一邊不由自主地站起來,模仿恐龍的動作,齜牙咧嘴,做咬人狀。

“嗷!”他還要發出一聲低沉的吼叫。

這還沒完,紙都畫滿了,小先開始在課桌上畫,我一勸阻,他又發出幾聲嗷嗷的叫聲,以示抗議。前面小同學投來不滿的目光,為了不進一步激怒他,影響課堂,我只好作罷。

終于下課了。我趕緊給他清理畫的亂七八糟的課桌,就在這時,我聽見老師喊了起來。我抬頭一看,壞了!兒子正跟同學撕打在一起,對方臉上已經留下了一道血痕。

沒想到更離譜的還在后面。老師讓受傷的同學先離開教室,小先找不到怒火傾瀉的對象,更加狂躁。他走到老師身邊,掄起拳頭對著老師的后腰,砸上一拳。老師徹底憤怒,架著他胳膊往外拎。

那個瞬間,我只能趕緊把他接過來,推出教室,我試圖把他往更遠一點的地方推,他死命往教室里面沖,推搡對抗之間,吸引了一群小男孩看熱鬧,他們一邊看,一邊舉著小拳頭高喊:“凌小先媽媽,加油!凌小先媽媽,加油!”

一個媽媽,要拼命把孩子推離自己,而旁邊是更多的孩子喊加油。

想起來就心疼。

其實我也知道,小先在學校會這樣,是有原因的。阿斯伯格綜合征的患兒,無時不刻在“感覺超負荷”。

他們雖然無法與人溝通,但感官很敏銳,所以教室里人群碰撞的聲音,熒光燈的光線,對他們來說都是一種強刺激。小先在這種環境下就是會出現焦慮障礙。

但這些,其他的孩子們不會知道。

他也不是沒有心。

放學回家,他也會跟我說:“媽媽,我想自己待一會兒。”然后把他房間的門關上,獨自待在里面。后來小先哭著告訴說,他每次關上門,其實是自己偷著哭一會。

我好難過。我知道他不想上學,一上學就不開心,可是學齡期的孩子,不上學干什么呢?怎么可能不受學校教育呢?我們的經濟能力也負擔不起北京的私立貴族學校,知道他不適應,又能怎么樣呢?

我就像眼看著自己最愛的人掉落在一口井里,不斷地孤獨下沉,卻沒有辦法救他。

因為很多時候,他連不開心的原因都是不想與任何人分享的,或者即便說也說不明白的,我作為他的媽媽,跟他24小時在一起,仍然有一些黑洞,是我介入不進去,幫不到他的。

我也曾試著將兒子從那口井里拽出來,感受常人的世界。

結果是身受重傷。

在我的貼身護衛下,小先的課堂紀律明顯好了許多。

到了午餐時間,以為趁著小先在學校吃飯,我也可以出去找個小飯館吃兩口。剛要穿外套出門,一位副校長過來跟我說,因為我在,老師好不容易上了一節踏實課,“您先別忙,萬一您走了,他又跟其他同學沖突上了。”

我重新坐下,從陪讀起,幾乎就沒再好好吃過一頓午飯。但能看好兒子,也值了。

我也是看管得越來越緊。

課堂上,好的時候小先會神游萬里,或者忙著往橡皮上打洞,要不就往恐龍折紙上涂顏色。糟糕的時候,就當眾大叫起來,哐當一下踢開門,沖出教室,情緒大起大落。

小先在課堂上

我坐在旁邊,根本不知道他哪一刻會暴躁起來,多數時候無法及時制止。那時我會覺得自己管不住兒子,既尷尬又挫敗。

歷史上的今天丨北京大興區引入區塊鏈技術與合作?:2019年12月9日,北京市大興區金融服務辦公室黨組書記、主任王悅力表示,大興區去年已經啟動區塊鏈應用研究,目前,正在與中鈔信用卡等機構開展合作,將區塊鏈技術引入私募基金與跨境金融監管當中。同時,啟動在大興自貿區建設“金融監管沙箱”工作,將積極完善政策體系、優化營商環境,為金融科技在大興區的創新發展創造良好條件。[2020/12/9 14:44:06]

我只能看他看得更緊一點,老師讓把書翻到第幾頁,我趕緊在一旁小聲重復一遍。課間他和同學玩耍,我就站在幾十公分遠的地方看護著。他去上衛生間,我寸步不離追到男廁所門口,可即便這樣,他還是會在我視線之外闖禍,給別的同學尿到褲子上。

家長找過來,我也很無奈,總不能我一起跟進男廁所吧?

陪讀久了,兒子把我當成了仇人,甚至對我拳打腳踢,胳膊上、腿上,被他掐出了各種顏色。

小先煩躁時,對我陪讀這件事尤其抗拒。他在語文書的空白處寫上“媽媽真Sha,媽媽真笨”,會氣急敗壞地把原本寫著“祝媽媽節日快樂”的三八節賀卡,改成“祝奶奶節日快樂”。

在他的觀念里,誰不在身邊,就喜歡誰;誰在身邊,就討厭誰。他覺得我每天讓他寫作業、做試卷、遵守紀律,都是對他自由的嚴重侵犯,都是對他不好的體現。

不久前的一天,臨近放學,我們在是否將練習冊帶回家的問題上沒達成一致,小先的小宇宙又爆發了。

他用他在拳擊課上學的最標準的專業拳法,對我揮拳相向,我沒有任何防備,被他打得一個趔趄,差點摔倒。胳膊磕在了課桌邊沿上,600度的眼鏡也被打飛,我當時什么都看不清。

正無助萬分時,一個小女生把眼鏡遞到我手里,那一刻我真想抱著小女孩痛哭一場。

眼看小先無法收場,我怕他還去傷害其他同學,就想趕緊拽著他離開教室,剛走到樓梯口,更暴戾的事情發生了。

小先一邊咆哮,一邊飛起一腳踹向我,像一頭發怒的小野獸。

我重心不穩,當時就滾下樓梯,手里拿的東西掉落一地,還是路過的一位小男孩幫我撿了起來。

等我爬起來時,白色褲子上都是臟痕,頭發也散開了一綹,狼狽至極。

眼淚在打轉,但當時正好放學,我強忍著,把眼淚逼了回去。

關鍵時刻,班主任老師出現,小先這才稍稍恢復了一點理智。又是幾番安撫,他才平復下來。我很少有崩潰大哭的時候,但那天兒子驚悚的行為,徹底擊潰了我的心理防線,我沒忍住,在老師面前大哭了一場。

夜里,兒子熟睡后,我看著他長長的睫毛,這張可愛的小臉,怎么可能在白天能噴射出那么可怕的怒火呢?

我頓時有種無力感,我覺得老天爺在撒謊。

比起挨打,我有更害怕的事兒。

小先患上阿斯伯格綜合征,無法被人理解,困在了深井。現在,我也被困在了自己的井里。

很多時候,我困惑迷茫,不知所措,我也是第一次當媽媽,像寬嚴相濟、母慈子孝、教學相長這種好詞,好像只出現在別人家孩子身上,或者只出現在育兒書里。

現在我無論付出了多少努力,似乎總是不被理解的。

為了小先的教育,幾年前我們幾乎傾家蕩產,在北京最瘋狂的漲價潮里,舉債幾百萬購置了學區房。等上小學時,我和兒子離開爸爸工作的城市,單獨搬回了北京,也開始了一家三口的異地生活。

只是沒想到,剛上一年級,小先就發生了如此大的變化。

最初,學校稱小先嚴重干擾教學秩序,多次違反校規校紀,給我們擺出了兩個選擇,要么休學,要么陪讀。確診多動癥之后,學校和我們家長開了正式會議,還簽署了陪讀協議。只是條件有些苛刻,陪讀期間,陪讀人不能更換。

我不禁倒吸一口冷氣,這是要把我修煉成金剛不壞之身的節奏,我不能生病,不能有任何意外,一旦掉鏈子,兒子就上不了學,還不能找替補。

整日奔跑在學校、家、醫院之間,微信步數動不動一兩萬步。偌大的北京城,從東到西穿城而過,有時趕上突然下雨,牽著他的手一路狂奔;有時精力不濟,走得急,摔上一跤;有時亂了方寸,出錯了地鐵口。

那段時間,我瘦了整整20斤。

但這些都算不上多么的不理解。自己的孩子自己疼,別人沒那個責任。

只是有時候,更深的傷害,來自于身邊人。

可能小先的爺爺奶奶,一直都沒理解孩子的病有多么嚴重。因為孩子是他們帶大的,還小的時候沒確診,看不出病情怎么樣了。他們總是覺得,孫子很聰明,只是調皮淘氣了一點。

直到事情真的嚴重起來,他們寧肯相信算命的,求鬼神解救小先。

有時候我帶著小先回到他們老家,七大姑八大姨好多,爺爺奶奶只會顧及到面子問題,叮囑道,千萬不要告訴親戚,這孩子是要自己媽媽陪著上學的。這話,他們跟丈夫說,跟我也說,最后還要跟孩子說。他們最怕的就是孩子那么小,容易說漏嘴,告訴大家“媽媽陪我上學呢。”

北京市委書記蔡奇:深入研究區塊鏈技術及應用,打造產業集群:昨天上午,北京市召開網絡安全和信息化工作會議,北京市委書記蔡奇強調,堅持以信息化培育新動能推動新發展,使信息化成為首都發展的新動能、城市治理的新手段、公共服務的新方式,切實增強人民群眾的獲得感幸福感安全感。大力發展數字經濟,深入實施大數據和云計算發展行動計劃,深入研究區塊鏈技術及應用,打造產業集群。優化電子政務,推進全市統一的基礎公共云平臺建設,進一步打破信息壁壘、提升服務效率,讓百姓少跑腿、信息多跑路。[2018/5/26]

但這些難過,都比不上小先對我的態度——我真的好害怕,他有一天就突然不愛我了。

爸爸一個星期能回家一兩次,他也會表示想念。一次,我聽到兒子給爸爸打視頻電話:“我早就許好生日愿望了,就是能永遠跟爸爸在一起……”深情款款的樣子,讓爸爸好生動容。

反過頭來,想想我24小時的陪護,還整天挨他的打,還不如其他家人的若即若離,內心禁不住酸了一下。明明我才是天天陪他上學的那個人,我才是那個對他學校的一草一木,一枯一榮,哪塊磚有裂縫,哪塊地凸起一點都了如指掌的人啊。

在家收拾舊物,偶爾翻到以前的碩士畢業證書,有點不敢看之前那個意氣風發的自己。我心想,如果在時光隧道里相逢,那個時候的我,和10年后淪為家庭主婦和陪讀媽媽的我,會說些什么呢?

知道是這樣的人生,年少的我還會挑燈夜戰,PK掉成百上千的競爭者去讀研嗎?

人到中年的我會滿心歉意,無言以對嗎?

刷朋友圈,不斷刷到昔日同事風生水起的動態。當年我帶的實習生,如今已挑大梁,風頭無兩,各種商務場合。而我,他們的師父,變成了一個文化程度略高的保姆,高跟鞋、職業裝已蒙塵,天天運動鞋,輕裝上陣,時刻準備著來一場老母親長途奔襲追兒的戲碼。就像貓抓老鼠動畫片里演的那樣,通常我的角色——是貓的存在,是被嘲笑戲耍的對象。

我已經是不止一次用這個字眼了:一言難盡。

每次昔日好友來問我近況,我對話框里都是打了好長一段,再戛然而止,只是搪塞——一言難盡、一言難盡、一言難盡。但每被人問起一次,每說這話一次,心就像是發燒了一次。

我仍然記得那一天。小先暴躁失控時,對我說:“媽媽,我要拿刀砍掉你的頭,把你抱起來從100層樓上扔下去,把你骨頭折斷喂狗……”他會說出各種花式死法威脅我,他眼中發出的怨恨,咬牙切齒的樣子,就像把我當做了仇敵。

他明明是我心中最后的堡壘。

小先啊,媽媽知道你得了阿斯伯格綜合征,沒人能懂你,你很孤獨。

但你知道嗎?

做你的媽媽,也很孤獨。

可有時候真不好說,小先身上到底是魔鬼那一半多,還是天使更多。

小先有不良情緒無法表達時,會沖出教室躺在地上哭,我只能費盡九牛二虎之力,把他拉起來帶到操場。

安撫基本是無效的,每次我說什么,他都懟什么。等什么時候哭累了,他才會恢復相對正常的狀態。

匪夷所思的是,在學校瘋子一樣的孩子,每次只要一出校門就好像變了個人。

過馬路時,剛才還要死要活,鼻涕眼淚橫流的兒子,竟然會提醒回微信的我:“媽媽,別看手機了,看車!”

回到家,吃水果,小先吃一部分之后,會溫柔地對我說:“媽媽,我給你留了幾塊。”

學校到家的路程,就像一個渡口,把那個暴躁無狀的小瘋子變回了一個小暖男。

我問小先:“這么心疼媽媽,這么乖巧的小先,怎么會在學校打同學、打老師、打媽媽呢?”

他總是低垂著眼睛,好像很無辜的樣子:“我也不知道,就是控制不住”。遠在外地的爸爸跟他打視頻電話時問他表現,他也會不好意思:“表現還行,就是打媽媽有點多……”

在他情緒正常時,我也會和兒子溝通:“你現在都長成一個男子漢了,身高快趕上媽媽了,咱們家里也沒有別人,你要保護媽媽呀。媽媽也很脆弱的,也愛哭,也是一個小女孩,你以后再打媽媽時,可不可以打輕一點?”

小先這時就會舉起手指戳我一下,意思是這樣的力度行不行。

我知道他的情緒不受自己控制,也根本做不到不打人,只能告訴他:“下次打媽媽時候,輕一點。”

我感覺,他的心里就像同時住著一個好小孩,一個壞小孩,他們在來回掰手腕,讓小先輪流呈現出天使和魔鬼的雙面。

我帶小先測試過智力,醫生給出的結論是超常,甚至能做出我都看不懂的題。

而他在畫畫方面也展現出異乎常人的天賦。

北京志頂科技創始人王瑋表示:解決區塊鏈的性能問題必須需要新的理念:金色財經現場報道,在2018區塊鏈技術及應用峰會上,北京志頂科技創始人王瑋表示:“要想解決區塊鏈的性能問題,必須要提出新的理念,不能我們只是說我們增加區塊鏈的出塊速度,我們提升它的計算能力,這實際上并不是解決區塊鏈性能的核心問題,而實際上在座的諸位都很關注一點,區塊鏈的性能如果上不去,對我們很多行業應用的場景它實際上不能滿足,這個矛盾應該怎么解決,我們認為應該有一個更深入的分析,這個分析就是我們所說的,我們要區分一個應用的場景和區塊鏈之間它到底是一個什么關系。”[2018/4/2]

他從五歲開始報班學畫,一周上兩三次畫畫課都嫌不夠,業余時間全部在家瞎畫。在課外美術班上,他總是被編入高于年齡段的班級,每次出來的作品依然碾壓大他好幾歲的同學。

班主任老師曾主動找到我,想把班級一整面墻利用起來,給小先辦畫展。

我知道她想改變同學對小先只會調皮搗蛋的壞印象,果然,畫展上小先給大家一一介紹了他的畫作,從時間背景,到技法材料,說得頭頭是道,贏得了滿星的評價。

老師也跟我盛贊過小先的聰明勁,除了美術、京劇、民樂之類的副科,其余科目從來不聽課,但他成績都還過得去。試卷,他要么拒絕做,要是趕上心情好,比其他同學做得都快。當開學伊始,別的孩子還需要老師讀題時,他能完全自主閱讀,迅速結束戰斗,且正確率極高。

但小先就是對語數英這些主課特別排斥,經常一上課就問我幾點下課,要么如坐針氈,要么低頭擺弄自己的事,對老師的講述置之不理。

編程課長達兩小時,他雖然會過于嘴碎,但對于執行老師的指令和按時完成搭建任務,還是沒有任何問題的。美術課是他的最愛,雖然他不能全程安坐,坐著畫一會,趴著畫一會,再跪著畫一會,但最后出來的作品屢屢驚艷。

恐龍學校的行為訓練課是他的新寵。逢周末上課,從周中就開始念叨。四個小朋友組成的微型小班里,小先每每都是那個贏獎勵幣最多的,也是老師口中盛贊的優等生。

當我告訴老師小先是需要家長天天陪讀的時候,老師表示詫異,“小先這么乖,需要陪讀么?”

關于如此迥異的天使和魔鬼的兩面,我也試圖總結過原因。小先是一個心智發展嚴重落后于同齡人,尚處在幼兒園水平的小孩,像這種課外班的即時獎勵對他來講,有著巨大的吸引力。

而小學一年級的獎勵措施往往是平常積攢多少個大拇指,學期末兌換獎狀,這種戰線過長的獎勵對他這種心性浮躁的孩子來說,誘惑力大打折扣,他就不想努力爭取了。

寬松的環境也是不可同日而語的,學校里40多個孩子的大課堂,老師強調最多的就是不能出聲音,課外班的學員少則兩三個,多則五六個,接個話茬,議論一番,老師也沒那么介意,平均分配給每個孩子的關注和互動也會更多,對于小先這種需要高關注的孩子來說,這也是加分項。

其實小先的內心,是可以走近的。

陪讀是熬人模式,是對身體和精神的雙重考驗,我一度喪失信心,想讓小先休學算了。

但是因為有了班里那群古靈精怪的孩子們,陪讀生活也有了幾許亮色。

美術課上,老師讓以“我的好伙伴”為主題作畫,小先座位前面的一個小男孩竟然畫了我。

起完稿,涂上色,那個小男孩在畫面空白處寫上一句話:“阿Yi,我Xiang對您說,您真Shou”。

看來,我真的要增肥了!

下課后小男孩拿著畫跟我說:“阿姨,等我六年級的時候,肯定會畫得您更好看。”

我說那時候,阿姨就老了。

“不會的,阿姨多年輕……”

另一個前排小男生也聞聲道:“等你六年級時,阿姨就不在我們這了,那會兒凌小先就長大了,不用阿姨天天看著了……”

我聽到后心里一暖,真希望孩子的這句預言能成真。

還有一次課間,小先去上衛生間,半道被一個鄰班的小男生攔住:“你怎么天天讓媽媽陪著上學呀,你是不是特別愛媽媽,想媽媽?”

小先略作思考,點頭稱是。

鄰班小男生先是瞥了一眼不遠處的我,然后壓低嗓音說:“其實我也是,我都忍著呢……”引得我好一頓憋笑。

端午節前夕的一次練習課上,小先又犯牛脾氣,死活不做練習,旁邊一個大眼睛小男孩見狀跑過來:“阿姨,我知道該怎么勸他。”

我正愁得不行,像得了救星一樣,連忙把談判現場交給他。

只聽他跟我兒子說:“凌小先,你要是現在寫完,放假的那三天,就可以瘋玩了,多好!”

小先在班里有自己的好朋友,也算不打不相識。

開學初,小先有次突然從背后推了人家一把,那個男孩一下撞到課桌角上,鼻子當時就流血了。

可是后來,兩人之間的關系竟然發生了微妙的變化。

他們都是恐龍迷,課余時間就沉浸在恐龍的世界里,不能自拔,就像AB角一樣,一個說什么,另一個都能無縫對接下去,別人根本插不進去。

放學回家,要手拉著手,放寒假見不著,每次視頻長達一小時,聊的內容都是關于恐龍,那些奇奇怪怪的名詞,雙方父母都聽不懂。

直到后來,我才知道,這個小男孩也確診了多動癥,只不過他是那種注意力渙散型的,所以沒有那么顯性。

但起碼,小先在班里能交到一個和他一樣的小朋友,能少一些孤獨。

除了疾病本身的棘手,學校生活帶來的糾結更是鈍刀割肉一般,刀刀疼在心底。

六一兒童節前夕,學校照例組織歌詠比賽,小先排練時好時壞,有時能循規蹈矩,正常孩子耐不住性子時,他能做到,得到老師好幾次表揚;有時狀態不好,小動作不斷,招惹身邊的同學,引來大家側目。

到底讓他登不登臺,成了愁死人的曠世難題。

讓他上場,他就像一顆不定時炸彈,萬一不分場合地爆炸,所有人的努力功虧一簣,影響班級榮譽。不讓他上場,看他整天沒事就全情投入哼歌的樣子,總覺得不讓他參加,對不住他的熱情。

正式演出要來了,我和小先爸爸協商后,還是做出了不讓他上場的決定。

比賽那天,我帶他去醫院看病,小先也沒有表現出不滿。只是回學校后,悄悄跑去問音樂老師自己班級得了第幾名。聽罷,我心里翻江倒海一樣,久久不能平靜,覺得愧對小先。是我這個做媽媽的,不敢給他機會。

兒子的學校以學風嚴謹著稱,有著接待國外政要的光榮傳統。有一次老師就給我打電話,稱上面的領導要來校驗收教學成果,“小先這個樣子,比較鬧……要不要先回家休息半天,等下午領導撤了,再上學去。”

我只能是一口應承下來。

在這個家長會都能開成政協會感覺的小學,不光孩子們的學習和生活被嚴格限定,像時鐘一樣運轉得精確而高效,老師們也是步履匆匆,緊鑼密鼓,普遍以高度負責的革命精神“利用”著課間,掐頭去尾下來,10分鐘常被瘦身成5分鐘。

小先就經常抱怨,怎么還沒說幾句話就上課了?不管不顧的他,會在上課鈴響,本該端坐的剎那,沖出教室,拒絕上課。

體育課的前三分之一常常是部分孩子的改錯課,錯題改完,得到允許,才可下樓去參加體育活動。

每一個人都忙忙碌碌,說不上有什么不對,但就是覺得空氣有些沉重,替孩子們感到累。

有一次,我和小先遇到一位學霸同學,順路一起回家。那位學霸竟然說不想上學。

我就有些頓悟,壓力和勞累對孩子們來說應該都是有的,只不過對小先來說,是加成效應,是累的N次方。

當年我們幾乎傾家蕩產,在帝都最瘋狂的漲價潮里,舉債幾百萬購置了學區房,當時怕孩子壓力大,都沒敢選擇“雞娃”最嚴重的片區,然而這還是變成了小先倍感束縛的枷鎖,最沉重的負擔。

小先生病后,我做了很多反思。

當初給兒子取名凌小先,是希望他能在成長的路上“領先”那么一點點,不要那么費力,結果他一起跑,就狀況頻發,落后了別人好多路程。

而小先成為A娃,大概率是源于遺傳基因。

最初確診時,我回想了很多過去的事情,發現一些問題或許早就有了端倪。

我和孩子爸爸都姓凌,孩子的爺爺奶奶也都姓凌,他們家所在的那個小村莊就叫“凌家莊”,村里的人兜兜轉轉都能扯上親戚關系,孩子的爺爺奶奶更是沒有出五福,也許從優生優育的角度來說,從祖輩算起就不是一個特別理想的組合。

而我自己家里,父親在我的姥姥、姥爺眼中,一直就不是一個傳統意義上的好女婿。據他們說,爸爸哪怕是訂婚席上吃個飯,也會坐立不安,轉來轉去。我的童年也籠罩在爸爸醉酒發飆、摔東西,甚至家庭暴力的陰影中,哪怕是成年之后的現在,我跟我的原生家庭還是有著諸多的溝通障礙和情感隔閡。

我發現自己有很多地方也和兒子出奇得一致。我幼時也喜歡畫畫,上學差一點走了美術專業,我的學生時代極度偏科,數學第二卷主觀題部分得過零分,語文作文部分得過滿分,個性里也不缺偏執的成分。

在社交場合,一群人里我往往是話最少的那個,會沉默,會緊張,會局促不安,也許我本人就是一個未經驗證的成年阿斯人,只不過那時沒有機會做鑒別。

記得有一次,我和一位A娃的奶奶抱怨起孩子的病情,對方幾句話讓我恍如夢醒,她說:“這個病多數是遺傳,是咱們給了孩子們不太完美的身體,他們生下來并沒有什么錯,以后生氣時,也替孩子想想,他們也不容易,咱們也能消消氣”。

我一想,孩子確實也是無辜的,生下來就要帶有這些祖輩的基因,那不是他的錯,但他要帶著這些不利因素走完一生。

就像電影《親愛的》里面失蹤兒童的父母會自行組建交流群,多動癥和阿斯伯格綜合征兒童群體也組織了很多病友家長群。

大家來自五湖四海、世界各地,因為同病相憐走到一起來。群的活躍度相當高,每天幾百條的信息是常態。

微信群像一個樹洞,傾訴情緒是第一位的,所有的困惑、迷茫,能在這里得到最廣泛的響應和共鳴。加了群,就像找到了組織,那種能分享、被理解的治愈感是任何良藥都無可比擬的。

每一個人都有一個擅長作妖的娃,苦難分享出來變成了段子,就沒有那么痛了。

一個媽媽吐槽自己家的A娃有多恐怖時,說自家養的狗都被兒子搞出了抑郁癥,“整天趴著,不愛活動食欲減退。”

還有的貢獻陪娃做作業的妙招,比如聽著評書寫作業,還有的聽著京劇寫作業。

更加現實一點的是分享關于就醫掛號的攻略,疾病的處理措施。群里也會偶爾進行非處方藥品的二手交易,無非是誰家吃著副作用大,不合適,買多了轉讓出去。

有一次,小先的藥吃完了,醫院的號還沒搞定,我在群里喊了一嗓,一個武漢的寶媽聲稱他們娃停藥了,有富余,第二天就把藥品免費寄了過來。

久病成良醫,慢慢地,經驗豐富些的家長變成了半醫半俠,擔當了很多免費問診的功能,A娃的好多問題是共通的,策略也是可以相互借鑒的。動不動一個鏈接丟過來,打開是各種多動癥的學科知識。而關于如何養育多動癥兒童,群里更是八仙過海各顯神通。

我很贊同一位媽媽的話:“孩子就像植物一樣,有的早熟,有的晚熟,多動癥的孩子普遍花期晚,難道晚熟的就一定有病嗎?我們的教育體系過于整齊劃一,沒有給特殊性的孩子預留成長的空間和時間,靜待花開在各種規范要求之下變成內卷,這才是家長和孩子痛苦的主要源頭。”

我們和孩子頭頂同樣的天空,卻望向不同的地方。我有時會想,我們成年人是不是利用了自己掌握話語權的先發優勢,凌駕于孩子們之上,剝奪了他們選擇的權利。所謂接納,何嘗不該是接受他們不是我們期待中的樣子,或許是我們成年人應該首先做出改變。

不像群里好多A娃媽媽分享的那種喪偶式育兒,小先爸爸是一個思想傳統的80后,家庭責任感很重,雖在外地工作,一周回家1-2次,有客觀上的不便,但依然體現出很高的參與度。

不在家的時候,天天會跟孩子進行1-2次視頻電話的交流。回家時,會主動幫我做飯、打掃房間,給小先剪指甲,周末帶著小先去上課外班,讓我騰出空來去看個電影,換換腦子。

因為陪讀,我甚至都沒辦法做兼職工作,社交圈也一縮再縮,有時候我也覺得自己病了,抑郁得不輕。

朋友給我推薦了一個心理醫生,但我沒時間,也不敢去,怕特別不好的結果,怕我也支撐不下去了,一個病人去陪另一病人,豈不是局面更糟,人生更無望嗎?

幸好我還有一些自己讀書、看電影的愛好,只能用周末一兩天的慢時光,抵抗一周里絕大多數的兵荒馬亂。

實在萬念俱灰的時候也有,我甚至被朋友引薦,去見過一個國學易經大師,大師分析過小先的生辰八字之后說:“陪讀是對的,孩子需要家長給他能量。”還說:“孩子到11歲就會好了。”

我又升起一絲幻想,哪怕沒有那么神準,給人以希望,也是種慰藉吧。再說,每次在成年ADHD互助群里,從那些人物備注的身份職務中,從羅永浩、黃章晉這些人身上,我也看到了多動癥群體現實可證的成功可能性,這個時候就覺得小先也是有希望的。

迷茫無助時,我和小先爸爸就安慰自己,姑且我們就把這場與疾病的正面遭遇戰,善意理解為是上天看在我倆是學霸的份上,出了一張有點難度的答卷,給我們發了一副爛牌,就是試探我們化腐朽為神奇的能力。

所以,我和小先爸爸也要爭取做小先的光明。畢竟小先因我們而來,因我們而不完美。

此刻我們和小先依然被困在一口深不見底的井中,焦灼在重復,絕望常常滋生。

但我不能把他自己丟在井底。

雖然我也不知道往上攀爬需要多長時間,需要多少力氣,我只知道不能讓井蓋坍塌下來,只有這樣,小先一抬頭,才能看到光亮,才能知道上面還有一方天地,起碼他可以走出一條自己的路來。

寫到這兒,天快亮了。小先仍然在我身邊睡著,呼吸均勻。

孤獨癥最可怕的地方還不是它難以治愈,難以預防,而是它竟然并不罕見。它在兒童中的發病率是1.5%,100個孩子里就有一兩個會得。

我第一次見到凌阿斯時,她給我看她胳膊和腿上的傷,語氣平靜,甚至能像講段子那樣,把痛苦、絕望用幽默消解掉。

笑容背后,我還是看到了一個母親孤獨的抗爭。

有時候,和她戰斗的,不只是疾病,還有兒子。那種時刻的挫敗和難過,我不知道她都如何消化掉。

但起碼,在凌晨三點,伴著小先的呼吸聲,她把自己的故事一行行敲下來,就像捧出一顆心,和千千萬萬個未曾謀面的你們在對話,于她而言,也是一種救贖。

編輯:大烏蘇小旋風

8月10日晚,跨鏈互操作協議PolyNetwork遭受黑客攻擊,總價值6.1億美元的加密資產被盜。這是迄今為止,DeFi行業史上最嚴重的安全事故.

1900/1/1 0:00:00導言:“NFT最為原始的表現形式是物物交換,但是由于缺乏一種合理的價值發現方式,以至于其被同質化的貨幣代替。但是隨著新技術的出現,這種曾經價值難以捕捉和記錄的方式,又重新回到人類的進程中.

1900/1/1 0:00:00近期,國內外對于虛擬貨幣監管不斷收緊,多家機構表示看空。比特幣等虛擬貨幣價格大幅波動仍在持續,但仍有散戶表示想進入市場抄底.

1900/1/1 0:00:00財聯社|區塊鏈日報訊,8月9日-8月15日,區塊鏈領域重要事件包括:國際方面,美參議院通過包含原始加密稅收條款的基礎設施法案,PolyNetwork被攻擊.

1900/1/1 0:00:00Swarm是去中心化的內容存儲和分發服務,可以將它視為CDN,通過互聯網在計算機上分發。運行以太坊節點一樣,運行Swarm節點并連接到Swarm網絡上.

1900/1/1 0:00:00擠滿人的火車、擁擠不堪的城市交通、眾多的貧民窟、滿街的人力車、臭氣熏天的魚市,這就是最真實的孟加拉國.

1900/1/1 0:00:00